9/4に実施されたオープンデータ利活用 防災アイデア ワークショップに参加したので報告します。

ネットのニュースか何かで見かけて、すぐに申し込んだのですが、 抽選とのことだったので、参加できるかどうかわからなかったのですが、 減災イフォでは小和田と私、森下の2名が当選し、参加しました。

当日は電車の遅延に巻き込まれ少し遅刻してしまったのですが、会場についてみると参加者は約40人で盛況でした。 すでに5,6人づつチーム分けされており、段取り良く準備されているなという印象でした。

プログラム

ワークショップのプログラムは次の通り

- 主催者挨拶・概要説明

- イニシャルトーク

- チームビルディング

- フィールドワーク

- 昼食

- 午後のイニシャルトーク

- データサポートの説明

- アイデア創出のためのワークショップ

- 最終発表

- ドット投票

- 講評

- 表彰

- 閉会挨拶・写真撮影

- 閉会

イニシャルトーク

最初はインプットからとうことで、墨田区企画経営室情報システム担当課長 内田正代氏から「墨田区の特徴」の説明がありました。内容はワークショップの開催地である墨田区の地域的な特徴や情報発信の取り組みに着いてでした。 オープンデータは昨年から公開を始めており、区としても推進していくとのことで今後に期待できそうです。(参考:オープンデータポータルサイト 墨田区公式ウェブサイト )

最近、区のホームページをリニューアルとのことで、キーワード検索を中心のナビゲーションに変更したそうです。従来の自治体のホームページのトップと言えば、ページのインデックスになっているところがほとんどですが、 墨田区のホームページでは検索ボックスが最初にあり、スマートホンでも使いやすそうなデザインとなっていました。 検索に慣れていない人が迷ってしまうのでは?と気になりましたが、メニューも備えており、一応、階層的に辿れるようにもなっています。

続いて 東京都総務局情報通信企画部情報通信施策推進担当課長 斎藤圭司氏より「東京都のオープンデータの取り組み」のお話しがありました。まだまだPDF中心だけど、東京都発のオープンデータは東京都オープンデータ一覧(試行版)で公開されています。データを公開するとそれを使って、GD Freak のようなサイトが可視化して新たな気づきや価値の創造に繋がる可能性を感じており、今後、データを増やしていきたいとのことのことでした。

特に防災ということでは東京都防災マップを公開しており、地理情報の上に載せて提供していくことをすすめるそうです。すでに、避難所やコンビニ、ガソリンスタンドなどはマッピングされており、東京での災害時には役立つだろうと思いました。ただ、PC向けのデザインなので、スマホから使いやすいUIも用意してもらえればと思いました。

チームビルディング & フィールドワーク

イニシャルトーク後は、いよいよチームでの活動。

私のチームメイトは、学生1人と社会人の混成チームでした。

アイスブレイクとして、6つのマスに名前や日頃の防災活動、この夏のニュース等を書き込んでお互いに紹介し合うということをしました。最初に話題を用意することでお互いに自己紹介しやすくなり良い手法だと思いました。

自己紹介が済んだところでフィールドワークに出かけるコースの確認と、どういう観点で見て回るのか?といった点を軽く話し合ったあと フィールドワークに出かけました。 フィールドワークは、会場となったリッチモンドホテル プレミア東京押上から墨田区役所までの指定コースを歩きながら話し合った観点で見て回るというものでした。それほど日が照ってなく、まあまあの夏のフィールドワーク日和でしたが、9月はじめは暑かったです。

墨田区で防災というと、木造家屋が密集したいわゆる木密地域を思い浮かべますが、フィールドワークのエリアは、どちらかという住居よりも事業所が多いようでした。途中にある案内図や防災設備(消化器や町内会の防災倉庫)などを写真に撮りながら歩き、墨田区役所までのコースを往復しました。歩いてみた感想としては、思ったより避難所の案内が少ないのと、公衆トイレも少ないということでした。

その後はチームメイトとフィールドワークの感想を話しながらの昼食。ココまでで午前のプログラムが終了です。

午後のイニシャルトーク

午後は再度、インプットからとなっており、 墨田区都市計画部危機管理担当防災課長 菅原幸弘氏から「墨田区の防災対策と課題」の話ありました。内容は 「すみだ防災パンフレット 地震に備えて」を見ながら以下のような内容でした。

- 墨田区 関東大震災で被害が大きかった。

- 本所は江戸時代から都市部、向島は木密地区

- 地震以外の災害への対策は?

- 荒川が万一決壊すると2回床下で2週間水が引かないと言われる

- 識者から近年の意見を聞いて、対策しており既存の増水対策は割りと設備が整っている

- 複合災害への対策は?

- それはこれから。区の基本計画で複合対策を意識し始めているところ

ワークショップ

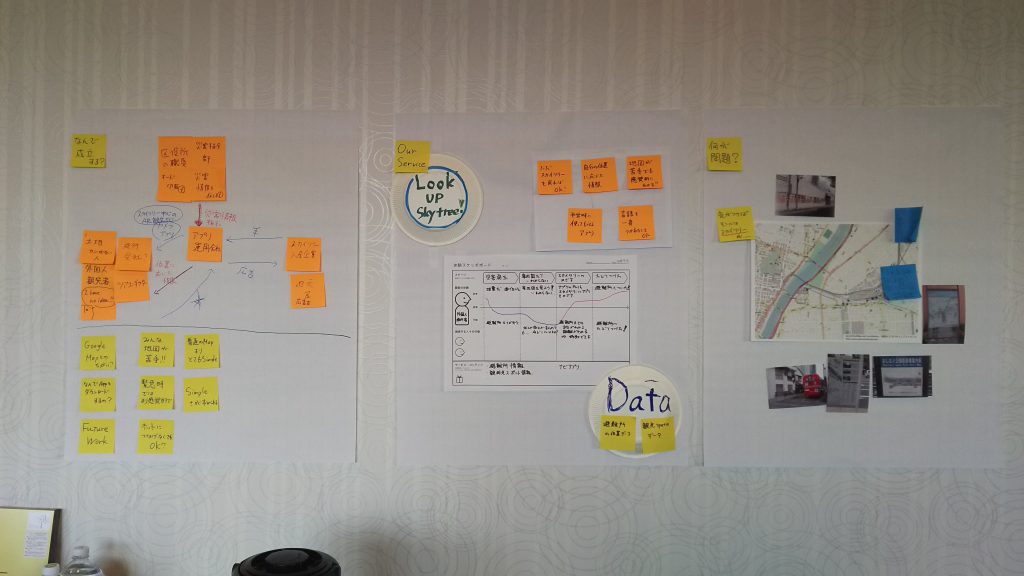

このイベントのメインのワークショップ。テーマは「避難のためのアイデア」。それに沿ったチームテーマをブレストしながら、付箋にアイデアを書いてはホワイトボードに張りだす方式でまずはアイデア出しをしました。

30ほどのアイデアが出たところで、メンバー全員で良いと思うアイデアに印をつけて評価して絞り込んでいきます。私のチームは避難所までのナビゲーションアプリという案でまとまりました。

方向性が定まったところでブラッシュアップしていきます。 このアイデアの課題としては次のような項目が挙がりました。

- 災害時にしか使わないものなら、結局災害時にしか使われないのでは?

- ナビゲーションって、最初どっちに進めばよいかがわかりにくくない?

- ありがちなアイデアなので何かひとひねり必要。などなど

これらに対して出たアイデアは次の通り

- やっぱり墨田区ってどこからでもスカイツリー見えるよね!これを利用して方向示せばわかりやすいんじゃない?

- 普段は避難所の代わりに観光スポットを案内すれば、予めのインストールも促せるしアプリとしての特徴も出る!

このような議論をして、アイデアが固まって来たところで、 ステークホルダー分析と、体験スケッチボード分析を行いました。

ステークホルダ分析

ステークホルダ分析では、誰が運営するのか? サービスとして持続するにはマネタイズもできないととね などと考え次のように考えました

- 通常運営:墨田区から業者に委託

- 広告主:アプリで紹介する観光スポット周辺の事業主を想定。集客にアプリを利用する

- ユーザ:無料で利用できる -

- 災害時情報発信:墨田区

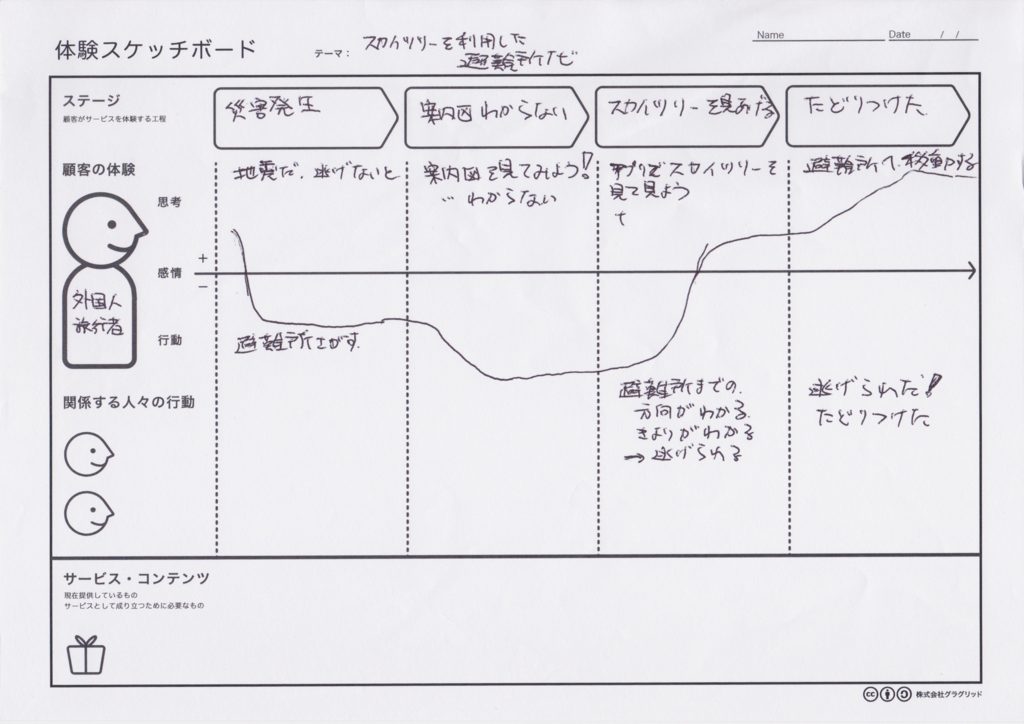

体験スケッチボード

体験スケッチボードと言うのは今回初めて知りましたが、「サービスの利用体験を、顧客の目線で感情豊かに捉えるための道具。」で、ユーザ体験をステージに分けて、各ステージでのユーザの行動と思考を同時に考えて、ユーザの感情の変化を曲線で表し、そこからサービスに必要なもの・仕組みを考察するという思考ツールです。 今回作成した体験スケッチボードは次の様になりました。

アプリの内容

ざっくりですが、私のチームで検討した避難ナビアプリの内容は次の様に決めました。

- 通常時はスカイツリー周辺の観光案内アプリ

- 行きたい場所を選んで、スカイツリーにスマホをかざせは、ARチックに方向を矢印で示す

- 災害時には、スカイツリーにかざすだけで最寄り避難所を示す。

- スカイツリーと避難所の座標と、GPSによる現在位置座標がわかれば方向を示せるのでオフラインでも機能する

- PUSH通知で災害状況も通知できる

一方、上記を実現するためにはサーバサイドに次の仕組みが必要になると思われます。

- 観光スポット情報の管理

- 観光スポットに関連した広告の管理

- 避難所情報の管理と更新情報の発信

- 災害時の情報配信

このアプリで利用するオープンデータは スカイツリー周辺の避難所データです。

発表

チームごとに、それぞれのアイデアを発表しました。各チームの内容は次の通りです。

- 災害時に表示が変わるデジタルサイネージ

- デジタルサイネージによる避難情報提供

- 避難弱者を救う地域医療SNS

- バルーン型ディスプレイによる避難誘導システム

- 地元住民の協力を活用した災害時情報提供

- スカイツリーを利用した避難所ナビ(私のチーム)

- 避難所ナンバリング:コード統一システム

各チームともなかなかおもしろいアイデアが出ていました。 特にチーム4のアドバルーン型のディスプレイで避難所に誘導するアイデアは、誰にでも 避難所の場所がわかりやすく示せ、良いアデアだと思いました

表彰

発表のあとは各チームのアイデアの評価です。参加者全員で次の評価軸で票を投じてそれを集計しました。

- 実現性

- 革新性

- データ活用の有用性

我々のチームは、すぐにでも作れそうな内容だったので、実現性でトップとなり、賞品(慶応義塾のボールペン)を頂きました。

各評価軸毎の表彰のあとは最優秀の発表。 私のチームはすでに賞を受けていたので、どのチームのアイデアが獲るのかなと思っていたら、最優秀も頂いてしまいました!

必要なオープンデータもすでに存在しており、すぐにでも実現できそうなことに加え、スカイツリーという象徴的なランドマークをうまく利用できている点が評価されました。

優秀賞の賞品としてスカイツリーのチケットをいただきました。(よく見たら、防災訓練用と書かれていました。同日に別に開催されていた防災訓練の余りでしょうか?)。

感想

個人的には優秀賞も貰ったし、楽しいイベントでした。 東京都が主催するオープンデータ活用イベントは初めてだったと思いましすが、こういうイベントは継続することにも意味があると思いうので今後も続けてほしいと思いました。 こういうイベントを通してもデータの有用性が示せれば、都のオープンデータの取り組みの活性化になると思います。

また、防災に限らず、問題山積の東京都なので、こういったイベントから思わぬ解決や改善が生み出されるかもしれませんし、 東京で暮らしたり、働いたりしている人々が、行政を利用あるいは行政と協力してより良くしていこうという意識を高められるのは 良いことだと思います。