5月29日(日)熊本地震 情報支援連携会議が開催されました。

会議の発起人はiSPP、IT DART、減災インフォの有志。東日本大震災以降でIT支援を行なった人たちが集うIT × 災害 コミュニティで出会ったメンバーです。

熊本地震では、多くの団体や個人が支援活動を行ないましたが、必ずしもお互いが何を目的に活動したか共有されていません。また、連携が望ましいと思われる公的機関やメディアもその活動をよく知らない現状があります。

そうした状況を受け、この会議はまだ多くの人の記憶が強いうちに、個々の活動の共有を行うことで、これからの熊本・大分への支援および、今後の災害支援に生かすきっかけとすることを目的に開催しました。

3回に分けて、その様子をレポートします。

開催挨拶(ISPP 会津 泉)

主催者のひとり会津さんより、連携・展開する一歩として、まず熊本地震での支援活動を共有しようとお話がありました。

自己紹介(全員)

次に全員が20秒づつ自己紹介を行ないました。

IT/情報支援活動を行なった団体・個人に加え、Code for Japanなどシビックテック、大学研究機関、マスメディアの災害報道担当、ウェザーニューズ、政府機関、国の3省庁などから約40名、一部の方はオンラインよりご参加いただきました。

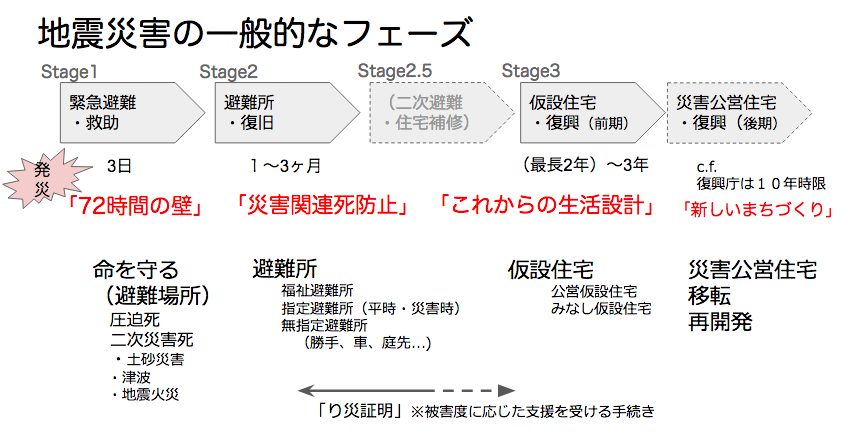

災害フェーズ/情報ニーズ/関係者

司会の減災インフォ小和田より、意識をあわせるために、参加者の意識あわせを目的に災害のフェーズ、フェーズ毎に変わる情報ニーズ、連携すべきと思われる関係者について整理しました。

災害のフェーズ

- 熊本地震での現在のフェーズは仮設住宅の入居開始前の避難所・復旧のフェーズにあたる。

- これまでも死者49名のうち災害関連死疑いが20名と4割もの比率。

- それに対する情報支援でできることはなかったのか、今後の検証が必要。

- 東日本大震災のような大きな災害では、復興10年と言われる中、まだ2ヶ月足らずの地点

という確認がされました。

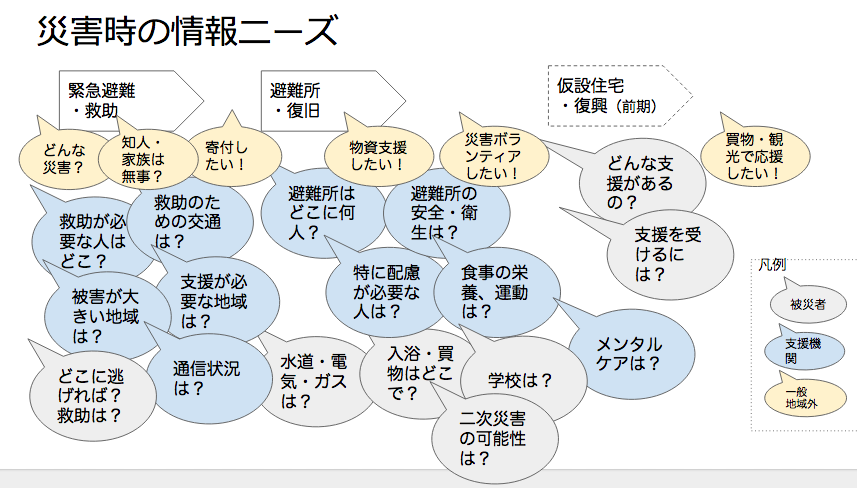

フェーズ毎の情報ニーズ

災害時、特に直後3日から1週間は、一言で情報といっても具体的なニーズの変化が激しく、誰向け(被災者/支援者/一般)の何を目的とした情報発信なのか整理することが必要なのでは?という問題提起を行ないました。また、今回は一部をのぞき、現地でもスマフォが使えたことから、望ましくないデマも含めかなり情報がいきかったことが共有されました。

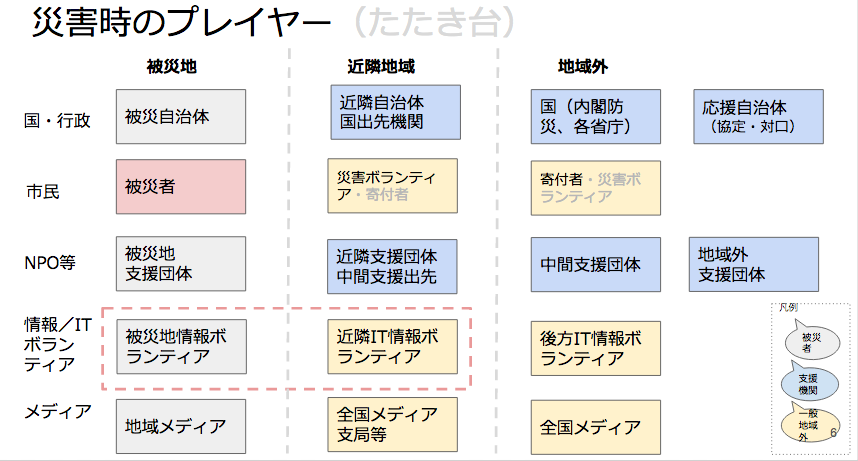

災害時の関係者

今回の会議の参加者はたくさんのセクターにまたがるものの、現地ではなく、地域外から情報発信を行なう立場が9割以上。より被災地のニーズを吸い上げ、きめ細かい支援を行なうためには、今後、被災地やその近隣(今回でいえば福岡など)の関係者との連携が、必要なのではという仮説を共有しました。

熊本からの情報共有

松川由美さん(モバイル・ネットワーク研究所)

熊本市よりオンライン(ハングアウト)で参加くださった松川さんに司会より、呼びかけるかたちで会場のみなさんに当時の状況の情報共有を行ないました。(松川さんは、熊本県内でスマフォ・タブレットの使い方教室など情報リテラシーの差をなくす活動をされています)

熊本市よりオンライン(ハングアウト)で参加くださった松川さんに司会より、呼びかけるかたちで会場のみなさんに当時の状況の情報共有を行ないました。(松川さんは、熊本県内でスマフォ・タブレットの使い方教室など情報リテラシーの差をなくす活動をされています)

●(余震)発災当日:4月14日夜、松川さんは?

- 熊本市内中央区にいたが、電話は輻輳か、つながらなかった。

- SNSで家族無事確認。そのあと帰路に。

- 主な情報源はテレビから。

●4/16本震時は?

- 熊本市中央区も停電に。

- 停電でTVが見られなくなり、スマホやラジオから情報を得た。

- SNSは主に(個人的に)Facebookから情報を得た。(なるべく大きい情報元、新聞社、TV局を参考にした。)

●松川さんの支援活動は?

- 自宅は無事だったので、4/16本震前から東区の避難所炊き出し支援を行なった。

- 指定避難所以外には物資届かない。(一方、指定避難所以外3倍の避難所ができた)

●通信の状況は?

- 通信インフラは東日本大震災と比べると(熊本市は)使える状況だった。

●現地の情報リテラシーは?

- 世代により差がある。60歳が境。

- 中高年の人もSNSを楽しんでいる。

- 写真付きのデマや、救援物資をもらえるという情報が物資集配所だったなど、誤った情報が出回った。

●スマホの充電を気にしてあまり使わなかった?

- 「車中泊」の人がスマホの充電が減らないように、情報を見ないようにしていた。

- 「車中泊」の人の情報入手は口コミなどが中心だったかも

●(東日本大震災時のような)コンビニに壁新聞、デジタルサイネージは避難所に設置されていたか?

- 避難所に張り紙はあった。コンビニでは見かけず

●大学生中心のgooglemapでの生活情報支援マップが数百万ビュー。地元で認知はあったか?

- 知っている人は知っている。情報を得るすべがない人には行き届いていない。後から、知ってたらよかったという声が聞こえた。

●アナログな情報共有でも気づかれなかった原因は?

- 情報が多すぎる、デジタル、アナログとも

- 自分が取得して選別する必要があるのは難しい

- 目に止まらなかった、目先のことでいっぱいで優先順位が低かった

●松川さんの今の活動、今後の活動は?

- スマホタブレット使い方教室で、熊本IT機器を使いこなす人たちを増やす役割をしている。

- 世代、地域問わず、情報格差をなくしたい。

- 熊本県内の経済活動のお手伝いを始めた。

Facebookページ

松川さん、現地から貴重な情報をありがとうございました。

益城町の避難所での様子

会場をご提供くださったインプレスR&D社の井芹昌信さんがたまたま益城町で本震にあい、避難所生活を送られた時の様子のレポートの紹介がされました。

「熊本地震体験記〜震度7とはどういう地震なのか?」

レポートを提供くださった井芹さんの体験記が6/3、電子出版で発刊されました。(売上は原価をのぞき、熊本県の被災者に寄付されるそうです)

次のレポート2は、会議のメインとなる活動報告編です!

【熊本地震 情報支援連携会議レポート】

- レポート1/3:イントロ編

熊本の状況ヒアリング(本記事) - レポート2/3:活動報告編

13団体の活動共有 - レポート3/3:ディスカッション編

グループワークの共有